- Une naissance sur fond de crise...

Le G7 - soit le groupe des sept pays les plus industrialisés du monde (Etats-Unis, Canada, Allemagne fédérale, France, Royaume-Uni, Italie, Japon) lors de sa création - est né en 1975. Le G7 désigne ainsi les sommets annuels des chefs d'Etat et de gouvernement de ces sept pays. L'initiative en revient à l'ancien président de la République française, Valery Giscard d'Estaing. Les économies occidentales sont alors frappées de plein fouet par la crise : le premier choc pétrolier de 1973 déstabilise leurs économies, et surtout l'abandon du système monétaire de Bretton-Woods fait craindre une anarchie monétaire. Les premiers accords conclus entre les sept puissances cherchent à restaurer la stabilité monétaire ( chute et stabilisation du $).

- Un champ d'action élargi dans les années 1980 et 1990

Le club très fermé des 7 s'est ouvert au cours des années 1990 à la Russie. Associée à certains travaux du G7 dès 1991, la Fédération de Russie en est devenue membre à part - presque - entière en 1998. D'où le changement d'appellation, de G7 à G8.

Chaque année, la présidence du G8 passe (selon un ordre défini ) à l'un de ses membres. Le pays tenant la présidence accueille des réunions au niveau ministériel et un sommet annuel réunissant chefs d'Etat et de gouvernement. Le dernier sommet a eu lieu au Canada, à Huntsville (Ontario), en juin 2010. Le prochain doit se tenir à Deauville, la France tenant la présidence pour 2011.

Depuis les années 1980, le G7 élargit son champ d'action à l'ensemble des problèmes économiques, sociaux et politiques. Cet élargissement du champ d'action du G7 (puis G8) autorise des décisions dans des domaines très variés : engagement sur l'aide au développement de l'Afrique (2005), accord sur une diminution des gaz à effet de serre de 50% d'ici 2050 (2008)... Mais ces accords ne sont pas forcément tenus et ne sont en aucun cas contraignants. Par exemple, l'accord sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre reste dans le flou : il ne dit rien des objectifs à moyen terme ou des plans nationaux nécessaires à la réalisation de l'objectif des 50% sur le long terme.

Il n'est donc pas étonnant que les sommets du G8 soient l'occasion de manifestations émanant des milieux altermondialistes, qui fustigent un immobilisme sur les questions de fond et une gouvernance mondiale accaparée par les grandes puissances. En témoigne cette manifestation à Rostock lors du sommet de 2007 (le sommet avait lieu en Allemagne, dans une petite station balnéaire de la Baltique : Heiligendamm, distante de Rostock de 20 km). Le message porté par les quelques manifestants affublés de masques des chefs d'Etats présents au sommet, est clair : "La Terre ne peut pas attendre" (Die Welt kann nicht warten")

|

| Campagne de protestation d'OXFAM à Rostock, 2007. |

L'importance de la contestation - des dizaines de milliers de manifestants lors de chaque sommet - explique que la puissance hôte, en charge de la sécurité des participants, déploie systématiquement des forces de police conséquentes.

- Le G20 : quelle gouvernance mondiale?

Créé en 1999, après une décennie marquée par les crises financières, le G 20 ne se substitue pas au G8, mais répond à une volonté d'élargissement. Il comprend toujours le noyau dur des économies industrialisées présentes dans le G8, renforcé par l'Union Européenne représentée par le président du Conseil et le président de la Banque centrale (donc 2 représentants). Il intègre en outre des économies émergentes (10 au total), dont deux font partie des pays du Nord (Australie, Corée du Sud), et huit des pays du Sud : Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Indonésie, Mexique, Turquie.

Le contexte de sa naissance est, comme cela avait été le cas pour le G7, celui de la crise, financière cette fois. :

"The G20 was established in 1999, in the wake of the 1997 Asian Financial Crisis, to bring together major advanced and emerging economies to stabilize the global financial market. Since its inception, the G20 has held annual Finance Ministers and Central Bank Governors' Meetings and discussed measures to promote the financial stability of the world and to achieve a sustainable economic growth and development". (page d'accueil du site officiel du Groupe des 20)

Le G20 est donc d'abord le cadre d'une concertation financière au plus haut niveau. D'où le fait que le G20 se décline à l'heure actuelle sous trois formes : réunion des chefs d'Etat et de gouvernement (depuis 2008 seulement), mais surtout G20 Finance (réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales), et, enfin, G20 sociaux ( réunion des ministres de l'emploi). Comme pour le G8, la présidence en est tournante.

Instrument destiné à favoriser la stabilité financière internationale, le G20 est, comme le G8, en butte à la contestation du mouvement altermondialiste. Il est le reflet des économies dominantes : les pays du G20 représentent 66% de la population mondiale, 90% du PIB, et 78% du commerce mondial.

Pour en savoir plus :

http://www.la-croix.com/Le-G20-mode-d-emploi/article/2445414/4079

http://www.la-croix.com/Infographie-animee-sur-l-economie-des-pays-du-G20/documents/2445255/47605

Les derniers sommets ont eu lieu à Washington (2008), Londres (avril 2009), Pittsburgh (septembre 2009), Toronto (juin 2010), Séoul (novembre 2010).

|

| G20, 2008, Washington, premier sommet des chefs d'Etat et de gouvernement |

|

| Sommet de Séoul, 2010 |

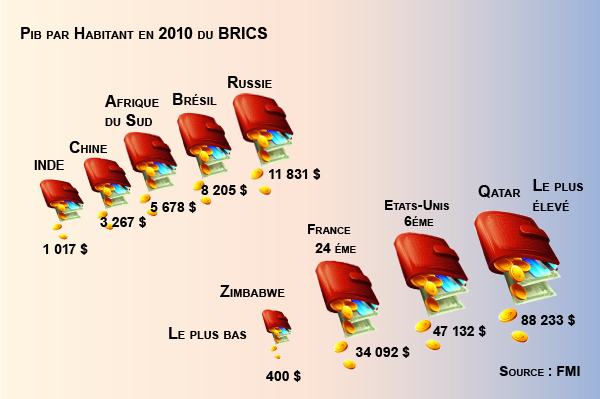

Il est néanmoins une tribune dans laquelle les superpuissances émergentes ( les BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine) peuvent faire entendre leur voix, une voix éventuellement discordante dans le concert de la mondialisation dominé par le chef d'orchestre Etats-Unis.

|

| 2009, Iekaterinbourg (Russie), premier sommet du nouveau groupe des BRIC. De gauche à droite : Manmohan SING (Inde), Dimitri MEDVEDEV (Russie), Hu JINTAO (Chine), Lula DA SILVA (Brésil) |

Sources :

Christian HOCQ, Dictionnaire d'histoire et de géographie, Terminale, Ellipses, 1997, p. 105

Site du réseau des Acteurs d'Europe (cercle de l'industrie) : www.euractiv.fr

Site officiel du G2O (Finances) : www.g20.org

Géopolitique et enseignement supérieur : www.diploweb.com

Wikipedia, images libres de droits