L'Europe sort profondément bouleversée de la Seconde Guerre mondiale et ce, à tous les niveaux : économique ( l'Europe est un champ de ruines), humain ( 35 millions de morts), moral ( 10 millions d'individus sont morts dans les camps - camps de concentration, d'extermination -, parmi lesquels 6 millions de Juifs victimes de la Shoah), diplomatique ( c'est à New York et non dans une capitale européenne que seront installés les sièges des nouvelles institutions mondiales comme l'ONU)...

Ce bouleversement se traduit aussi sur le territoire européen.

D'où l'intérêt de connaître la carte de l'Europe telle qu'elle sort de la Guerre, carte qui peut faire l'objet d'une épreuve de document mineure au baccalauréat (Terminale, séries L, ES, S, session 2012).

Questions :

1. A quel contexte correspond ce document ?

2. Quel est le sort de l'Allemagne et de l'Autriche en 1945 ?

3. Quelle place nouvelle tient l'Union soviétique en Europe et quelles en sont les conséquences ?

4. Quel est le rôle des deux grands événements mentionnés sur la carte dans la préparation de l'avenir de l'Europe ?

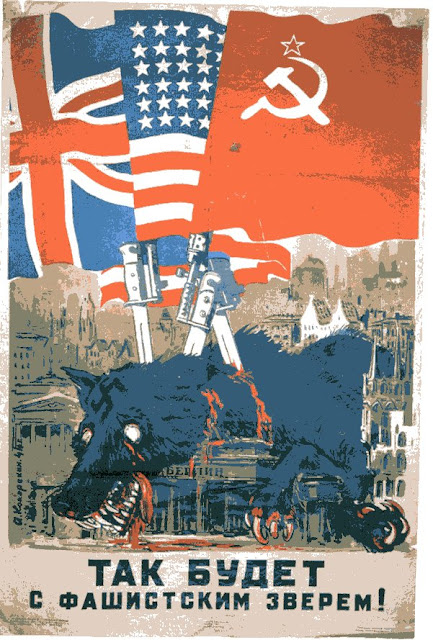

De manière traditionnelle, la première question invite à présenter le document ( nature, objet) en insistant sur le contexte de l'année 1945. La question est délicate car il s'agit ici de ne pas empiéter sur la lecture et l'analyse du document auxquelles invitent les questions suivantes. Il faut donc rappeler que l'année 1945 est marquée par la capitulation allemande, obtenue par la Grande Alliance dont les troupes ont progressé d'ouest en est ( pour les troupes américaines et anglaises), d'est en ouest pour les troupes soviétiques. On peut remonter un peu en avant dans la chronologie et évoquer l'ouverture d'un deuxième front en 1944 - qui a permis cette double progression prenant l'Allemagne en tenaille -, éventuellement dater les débarquements.

La situation de l'Allemagne et de l'Autriche apparaît nettement : elles sont l'objet d'une occupation quadripartite. Il faut dire quelles sont les puissances occupantes, évoquer le statut de Berlin et de Vienne, et surtout indiquer quelles conférences ont décidé de ce démembrement (Téhéran) et de cette occupation (Yalta. Attention à ne pas insister sur Yalta qui fait l'objet d'une question ultérieure) et quelles autres décisions ont été prises pour l'Allemagne ( les 3D de Postdam). La carte mentionne aussi les pertes territoriales. Celles de l'Allemagne sont manifestes dès lors que l'on compare les frontières de 1945 à celles de 1937. Ces pertes territoriales allemandes profitent essentiellement à la Pologne, dont l'accès à la mer est considérablement augmenté. Cette avancée de la Pologne vers l'ouest est souligné par la mention de la ligne Oderneisse qui marque sa frontière occidentale avec l'Allemagne.

L'Union soviétique tient une place nouvelle en Europe : l'expression est à prendre au premier degré puisque, de fait, l'URSS occupe beaucoup plus de place sur le territoire européen du fait de son glissement vers l'ouest. La frontière soviétique a ainsi été décalée de 200 km vers l'ouest. On parle de territorial power. Il faut distinguer nettement les territoires annexés par l'URSS - qui apparaissent en tant que tels sur la carte - comme les pays baltes, mais aussi la Biélorussie, des territoires libérés ET occupés par l'Armée rouge, qui ne font pas l'objet d'une mention spécifique sur la carte : Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie. Les territoires annexés perdent toute souveraineté et sont englobés dans l'URSS - dont ils forment de nouvelles républiques. Les territoires occupés sont théoriquement souverains. Mais le glissement du centre de gravité de l'URSS vers l'ouest en fait des avant-postes de l'URSS, des têtes de pont qui peuvent autoriser la progression du modèle communiste ou, pour le moins, servir à freiner l'influence éventuelle des Alliés de l'ouest.

La dernière question est une question de cours - qui prend le document comme prétexte. Yalta et Nuremberg sont indiqués sur la carte. Il faut donc rappeler le contexte, les acteurs, les enjeux de chacune de ces conférences. Pour Yalta, ne pas oublier que le communiqué final comporte une déclaration sur l'Europe libérée, par laquelle les 3 grands s'engagent à oeuvrer ensemble pour l'instauration de régimes démocratiques dans les territoires qu'ils auront libérés. Pour Nuremberg, insister sur l'enjeu : le jugement international des plus hauts dignitaires nazis, considérés comme responsables de la tragédie européenne.