Analyse de

documents en histoire : la France et la question algérienne.

Consigne :

Montrez en quoi ces documents rendent compte de deux moments importants de la

guerre d’Algérie et de l’évolution des positions du gouvernement français.

Présentez leur apport et leurs limites pour comprendre le déroulement de ce

conflit.

Document 1 :

M. Pierre

Mendès France, Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, le 12

novembre 1954 devant l’Assemblée nationale.

«

[...] Il y a quelques semaines à peine, je m’étais fait votre interprète,

l’interprète de l’émotion ressentie par tous les Français devant la catastrophe

qui, dans la région d’Orléansville, venait d’endeuiller l’Algérie (1).

J’avais

alors affirmé la solidarité de la nation entière avec les populations

éprouvées. L’Algérie, hélas ! vient d’être frappée à nouveau, et cette fois la

violence provient de la volonté criminelle de quelques hommes, mais elle n’est

pas moins cruelle, inutile et aveugle. À nouveau la nation doit s’affirmer unie

et solidaire devant le malheur, devant les forces de destruction. […] Vous

pouvez être certains, en tout cas, qu’il n’y aura, de la part du Gouvernement,

ni hésitation, ni atermoiement, ni demi-mesure dans les dispositions qu’il

prendra pour assurer la sécurité et le respect de la loi. Il n’y aura aucun

ménagement contre la sédition, aucun compromis avec elle, chacun ici et là-bas

doit le savoir. On ne transige pas lorsqu’il s’agit de défendre la paix

intérieure de la nation, l’unité, l’intégrité de la République.

Les

départements d’Algérie constituent une partie de la République française. Ils

sont français depuis longtemps et d’une manière irrévocable. Leurs populations

qui jouissent de la citoyenneté française et sont représentées au Parlement,

ont d’ailleurs donné, dans la paix comme autrefois dans la guerre, sans

distinction d’origine ou de religion, assez de preuves de leur attachement à la

France pour que la France à son tour ne laisse pas mettre en cause cette unité.

Entre elles et la métropole il n’y a pas de sécession concevable. Cela doit

être clair une fois pour toutes et pour toujours aussi bien en Algérie et dans

la métropole qu’à l’étranger. (Applaudissements à gauche, au centre, à droite

et à l’extrême droite.)

Jamais

la France, aucun Gouvernement, aucun Parlement français, quelles qu’en soient

d’ailleurs les tendances particulières, ne cédera sur ce principe fondamental.

»

Pierre Mendès France. OEuvres complètes. Tome 3,

Gouverner c’est choisir (1954-1955).

Institut Pierre Mendès

France, 1986, pp. 454-456.

(1)

il s’agit d’un tremblement de terre.

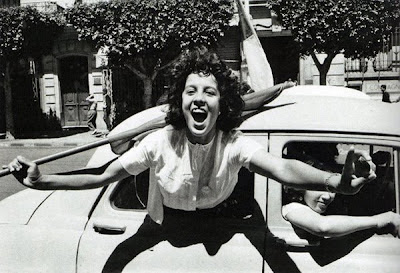

Document 2 : "Une" du journal le Figaro, 17 septembre 1959

Rappels méthodologiques :

- Le sujet, ici " La France et la question algérienne", renvoie à un cours précis, qu'il importe de relever immédiatement. Ici, le sujet renvoie au cours sur la décolonisation, et particulièrement à la décolonisation de l'Algérie française (thème 4 du programme). Pour autant, on peut aussi se référer au cours sur l'Algérie dans les années 30 ( éventuellement traité sous forme d'étude de cas, toujours dans le thème 4), mais aussi au cours sur la France ( thème 5, La République, 3 Républiques, cours sur la 5ème République 1958-1962).

1er rappel donc : la lecture du sujet invite à repérer le thème majeur auquel celui-ci se rapporte, ce qui permet logiquement d'avoir une petite idée des notions clés attendues.

2ème rappel : les termes du sujet, auquel vous devez prêter une grande attention, peuvent vous inciter à penser à d'autres cours, le programme permettant de très nombreuses passerelles entre les questions.

- Analyser deux documents suppose obligatoirement de les confronter. Il est donc hors de question de les étudier successivement sans jamais comparer leur apport.

- Ce n'est pas parce que la consigne ne demande pas expressément de présenter les documents qu'il ne faut pas le faire, brièvement, cette présentation devant déboucher sur l'énoncé de la question à traiter.

- La consigne doit être lue très attentivement. C'est elle qui va indiquer le plan à suivre pour organiser le propos. Ici, 2 axes majeurs sont proposés :

- deux moments importants de la guerre d'Algérie, donc une évolution des positions du gouvernement français

- apport et limites de ces deux documents pour comprendre le déroulement de ce conflit

Corrigé :

Attention : ne pas se fier à sa longueur... tous les éléments proposés ne seraient pas forcément attendus. Cela dépend évidemment des cours, des connaissances donnés.

Un premier paragraphe de présentation des documents débouchant sur l'énoncé de la question à traiter :

Les deux documents proposés sont de nature très différente. le premier est un texte officiel, un extrait du discours prononcé par le président du Conseil Pierre Mendès-France (PMF) devant l'Assemblée nationale le 12 novembre 1954, soit au début de la guerre d'Algérie. Il exprime la position du gouvernement, par le biais du discours de son chef ( le président du Conseil est le chef du gouvernement sous la IVème République). Le second document, quoique de nature très différente - c'est la "Une" d'un journal français conservateur, Le Figaro - exprime lui aussi la position du gouvernement français, par la voix du président de la République, Charles de Gaulle, dont les propos sont cités. Ce document date du 17 septembre 1959, soit cinq ans après le début du conflit qui ne prendra fin qu'en mars 1962 avec la signature des accords d'Evian. Ces deux documents invitent à poser la question de l'attitude de la France ( gouvernement, opinion publique) face à la question algérienne à l'époque de la guerre d'Algérie (1954-1962)

Vous remarquez que la présentation s'intéresse à la nature des documents, à leurs auteurs, à leur contexte. D'emblée, elle montre que le sujet ( la guerre d'Algérie) est bien maîtrisé ( les dates en sont données, et même répétées).

Un second paragraphe consacré à l'évolution de la guerre et surtout des positions du gouvernement français face à cette guerre :

Lorsque PMF s'adresse aux députés en novembre 1954, la guerre vient à peine de commencer. Le 1er novembre 1954 en effet a été marqué par une vague d'attentats perpétrés par le nouveau mouvement indépendantiste algérien, le FLN ( Front de Libération Nationale). Ces attentats ne sont pas considérés comme l'expression d'une volonté algérienne, mais comme le fait d'une minorité ( "la volonté criminelle de quelques hommes") qui représente une force de "destruction". Le mot "guerre" n'est d'ailleurs pas utilisé, mais seulement celui de "sédition" qui renvoie à un phénomène de révolte contre l'autorité. Or le gouvernement français n'admet pas cette révolte sur des territoires qui sont français : de fait, l'Algérie est constitué de trois départements français ( préfectures Oran, Alger, Constantine), et ce, "depuis longtemps". La conquête de l'Algérie remonte en effet au début du 19ème siècle : conquête en 1830, le territoire étant réellement soumis en 1847. De plus, PMF rappelle que ce territoire jouit des mêmes droits que ceux de la métropole : "citoyenneté française, (...) populations représentées au Parlement". Cette présentation est très généreuse au regard de la réalité. En Algérie, les populations musulmanes sont représentées par un nombre de députés égal à celui des "pieds-noirs", alors qu'elles sont neuf fois plus nombreuses. Par ailleurs, la situation de la population algérienne diffère beaucoup entre les pieds-noirs et les algériens : pour les seconds, on constate un très faible accès à la scolarisation par exemple. Le discours de PMF témoigne donc d'un premier moment de la guerre d'Algérie, dans lequel cette guerre est niée, posée comme une révolte minoritaire et sans fondement. En 1959, les choses ont considérablement évolué puisque de Gaulle, président de la République depuis 1958, affirme que "les Algériens décideront de leur destin". Si la guerre n'est toujours pas nommée, la mention du "retour à la paix" renvoie, en creux, à l'état de guerre. Ce revirement s'explique par la montée de la violence qui a marqué les années 1954-1958. Pour s'opposer à la "sécession" inconcevable en 1954, la France a progressivement durci sa politique sur le territoire algérien : envoi du contingent, pouvoirs spéciaux donnés au gouvernement, utilisation de la torture, ... sans pour autant parvenir à pacifier le territoire algérien. De Gaulle propose donc une nouvelle voie, la voie politique, qui doit permettre, à terme, de sortir du conflit. Il évoque la possibilité pour les Algériens de choisir "leur destin" ( c'est le principe de l'autodétermination), en mentionnant trois possibilités : la "sécession" (donc l'indépendance avec rupture totale des relations avec la métropole), la "francisation" (donc le maintien de l'Algérie française, mais avec une réelle égalité des droits), le "gouvernement des Algériens" ( donc l'autonomie, mais dans le cadre de la Communauté française, donc avec des relations fortes avec la France).

Un dernier paragraphe mettant en évidence l'apport des deux documents mais aussi leurs limites pour traiter de la question posée :

Les deux documents proposés ont donc pour intérêt majeur de mettre en évidence l'évolution radicale des positions françaises au cours du conflit. Alors qu'en 1954, la sécession n'est pas envisageable, elle le devient en 1959. La guerre d'Algérie comprend bien deux phases très différentes : une première phase marquée par l'escalade de la violence et qui débouche sur la crise du régime français, une seconde phase ouverte avec le rappel de de Gaulle au pouvoir, au cours de laquelle le Général, contrairement à ce qu'espéraient les partisans de l'Algérie française, va faire évoluer les positions françaises vers l'idée d'une indépendance négociée. Le second apport des documents tient dans le fait qu'ils témoignent de l'évolution de l'opinion publique française. Le premier document en particulier montre que l'ensemble de la classe politique, à une exception près ( l'extrême gauche, soit le parti communiste), adhère au discours de PMF. En 1954, la "nation" est effectivement "unie et solidaire" pour considérer que l'Algérie est française (" la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris" ont appris tous les petits français sur le bancs de l'école...). Le référendum sur l'autodétermination, qui aura lieu en 1961, montre à l'inverse que les Français sont désormais totalement acquis à la nécessaire possibilité pour les Algériens de déterminer leur destin.

Centrés sur les positions françaises, les documents ne permettent pas, par contre, de cerner le point de vue algérien. Ils ne disent strictement rien ni de la situation en Algérie, ni des raisons pour lesquelles le mouvement indépendantiste a pu se développer. De même, ils n'évoquent pas directement la guerre et ses conditions sur le terrain. C'est leur principale limite.Un corrigé proposé sur le site "assistance scolaire", qui propose une organisation du propos différente ( moins "calée" sur les axes proposés par la consigne)

http://www.assistancescolaire.com/eleve/1S/histoire/travailler-sur-des-sujets-du-bac/la-france-et-la-question-algerienne-1_hisrde02